經(jīng)過創(chuàng)傷能夠變強?只有一部分人能做到……

9月26日

對于創(chuàng)傷后成長而言胡本,有意的沉思指的是“對于意義尋求牌柄、問題解決、回憶和期待的反復思考”(Martin, 1996)粮锻。經(jīng)歷創(chuàng)傷事件后粥蜘,我們往往會先進入無意的沉思,再進入有意的刃拼、建設(shè)性的沉思渔缅。當有意沉思和積極重評相繼發(fā)生的時候,創(chuàng)傷后成長的程度最高额晶。

公號ID:knowyourself2015

公號簡介:人人都能看懂演湘、但只有一部分人才會喜歡的泛心理學科普

當我們談起“創(chuàng)傷”這個詞時,我們?nèi)菀茁?lián)想到的是它給個體發(fā)展帶來的各種不良的影響豌挫。

然而讽渐,近年來心理學家在針對各類創(chuàng)傷事件的研究中發(fā)現(xiàn),有一部分經(jīng)歷過長期的羞辱或虐待锰玩、絕癥揭斥、至親離世凝估、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊等創(chuàng)傷事件的人們眶衙,反而從這些經(jīng)歷中獲得了積極的個人成長甜奄。這些人被稱呼為“幸存者”。

幸存者這個詞窃款,一方面代表他們經(jīng)歷了負面的人生體驗课兄,同時更是一種力量的體現(xiàn)——這個詞強調(diào)了“他們有力量度過了那些負面事件”。

1995年晨继,Richard Tedeschi 和Lawrence Calhoun提出了 “創(chuàng)傷后成長”(post-traumatic growth)的概念烟阐。創(chuàng)傷后成長是指一部分人在和具有高度挑戰(zhàn)性的生命境遇抗爭之后,所經(jīng)歷的積極的心理變化:在創(chuàng)傷后紊扬,個體發(fā)展出了比原先更高的適應(yīng)水平蜒茄、心理功能和生命意識。

不是每一個經(jīng)歷過創(chuàng)傷的人餐屎,都會發(fā)生“創(chuàng)傷后成長”檀葛,那么,是什么讓一些人發(fā)生了這樣的創(chuàng)傷后成長呢腹缩?它是如何發(fā)生的呢屿聋?

今天我們的話題是“創(chuàng)傷后成長”赖阻。

什么是創(chuàng)傷后成長(post-traumatic growth)耽翁?

在聊創(chuàng)傷后成長之前,我們需要首先了解乐肿,我們所說的創(chuàng)傷是什么意思仅莲。

根據(jù)APA(1994)的定義筝便,創(chuàng)傷性的事件是指與(實際的或威脅性的)死亡或嚴重傷害相關(guān)的事件,暴露在這樣的事件中會使人感到害怕愁淀、恐怖匆力、無助的情緒。

Tedeschi(2012)認為曙椎,能夠引發(fā)創(chuàng)傷的事件往往包含以下特征:a. 事件的發(fā)生是突然的龟些、令人意外的或不尋常的;b. 通常包含身體上的傷害卤诗,或者感到生命受到威脅棘扯;會使人產(chǎn)生失控的感覺。在一些特定人生階段的發(fā)生的創(chuàng)傷事件更容易使人脆弱事晶,比如童年及20歲前后肤币。

然而,研究者卻在一些幸存者身上發(fā)現(xiàn),在與創(chuàng)傷性事件抗爭的過程中夏哭,盡管痛苦仍未消失检柬,但他們也經(jīng)歷了一些新的、積極的心理變化竖配。比如何址,針對被關(guān)押在越南監(jiān)獄長達8年的前戰(zhàn)犯的研究中驚訝地發(fā)現(xiàn),他們當中的大多數(shù)人在被釋放后进胯,都經(jīng)歷了持續(xù)不斷的積極的個人成長用爪。而且,那些經(jīng)歷最惡劣處境——反復的折磨胁镐、饑餓和肉體傷害的人偎血,積極的成長會比他人更顯著(Fretwell, 2013)。

Calhoun稱盯漂,在他所研究的案例中颇玷,大約有35-75%的幸存者經(jīng)歷了不同程度的創(chuàng)傷后成長(Kushner, 2016)。

這種成長是如何發(fā)生的宠能,它是創(chuàng)傷的直接結(jié)果嗎?答案是否定的磁餐。

Tedeschi(2004)認為棵薛,盡管名為“創(chuàng)傷后成長”,但在其中瞪殖,促成成長最關(guān)鍵的因素并不是創(chuàng)傷本身抗该,而是幸存(surviving)的過程——是嘗試與創(chuàng)傷抗爭、最終幸存下來的過程咪朴,決定了我們能在多大程度上獲得成長庙曹。盡管我們很少有人會有意識地、系統(tǒng)性地嘗試給創(chuàng)傷賦予意義蘑瓢,或者從中尋找創(chuàng)傷的好處班痹,但當我們做出努力時,這種成長是真實存在的梦铭。

在每個經(jīng)歷創(chuàng)傷的個體身上蔚抖,創(chuàng)傷帶來的負面影響和正面影響都是并存的。只不過在每個人身上這二者的配比不同垦祭。有一些人能夠不斷通過“幸存”的過程孔尸,克服負面影響,讓自己產(chǎn)生更多的正面影響籍胯。從這個角度說竟闪,創(chuàng)傷后成長既是一種過程,也是這個過程所產(chǎn)生的結(jié)果杖狼。

*Tedeschi和Calhoun(1996)認為炼蛤,當我們與創(chuàng)傷性事件抗爭時妖爷,會獲得以下3個方面的成長:

1. 自我的改變(changes in self)

不知道經(jīng)受過創(chuàng)傷的你,是否曾經(jīng)這樣想過:“再壞的情況也不會比現(xiàn)在更壞了鲸湃。連面對這樣的困難時我都能夠處理好赠涮,還有什么事情是我不能應(yīng)對的呢?”

在憑借努力度過創(chuàng)傷后暗挑,我們都會發(fā)現(xiàn):自己比想象中更加強大笋除。研究發(fā)現(xiàn),應(yīng)對和處理創(chuàng)傷的經(jīng)歷炸裆,讓幸存者們更加能夠自我依靠垃它,獲得自我效能感和價值感的提升,改變了一些對自己的看法烹看。

簡單來說国拇,他們對自己應(yīng)對困境能力的自我評估會提高,而且也會更相信自己在未來遇到困難時會有能力去處理(Tedeschi, 1996)郭宪。這是因為我們會把自己在一次艱難情境中的幸存過程燃灿,更廣泛加以總結(jié)和推論。

2. 與他人關(guān)系的改變(changes in interpersonal relationships)

針對重病新生兒的母親息扶、以及失去父母的個體的研究發(fā)現(xiàn)敦璧,有60%的人都認為自己從這個過程中有所受益。20%的人報告說纫脚,這段經(jīng)歷使得她們的家庭關(guān)系更加親密 (Affleck, 1985)钻琴。這是因為,創(chuàng)傷經(jīng)歷使他們意識到與他人的關(guān)系有多重要况颈,以及喪失親密的人可以是一件多么迅速的事情堕圾,從而更珍惜和他人的關(guān)系(Malinak, 1979)。

一部分被父母忽視勾奇、虐待過的孩子谁昵,也會對家庭以外給予了自己愛的人(朋友、老師摆野、戀人)等时簸,有著更多的珍惜和感恩之心。這種珍惜會讓他們擁有更緊密的關(guān)系赖晶。

此外律适,創(chuàng)傷也是一個機會,讓我們重新找到曾經(jīng)被忽視的社會支持系統(tǒng)遏插。受到創(chuàng)傷時捂贿,我們愿意自我暴露的程度會比以前更多,這種自我暴露則能夠使我們尋找到合適的社會支持,當?shù)玫搅嘶貞?yīng)是厂僧,我們會明白當自己處于困難中時是可以依靠他人的扣草,愿意接受他人的幫助。在被強奸的女性的報告中颜屠,有25%的人都說因為受傷害的事件辰妙,而和原本疏遠的家人增進了關(guān)系(Burt, 1987)。

同時甫窟,我們也會因為自己體會過痛苦密浑,而對他人的痛苦更加敏感,我們因此變成一個更有關(guān)懷的人粗井。這一點也會給我們帶來更好的關(guān)系秤暮。

3. 人生哲學的改變(changes in philosophy of life)

除了對自己和他人看法的改變,和創(chuàng)傷抗爭的過程還會改變我們對人生的看法趁吭。在被查出癌癥的女性身上歧织,表現(xiàn)出了這樣的變化:她們開始對人生的優(yōu)先級進行調(diào)整,對自己該重視什么有了新的判斷咖杉,比如地混,會更欣賞自己的人生價值,讓自己活得更輕松句担,更享受生活(Taylor, 1984)庆牵。

從長期來看,與創(chuàng)傷斗爭的過程最終增強了幸存者們的精神信仰萍捌,使他們?nèi)松囊饬x感增強丈揖。他們會獲得情感上的釋然目露,并建立起新的人生哲學逗耕,比如,相信好的事情和不好的事情都會在同一個人身上發(fā)生惯波,而這并沒有什么(Aldwin, 1994)摘肤。

創(chuàng)傷后成長是如何發(fā)生的?——“創(chuàng)傷后成長模型”

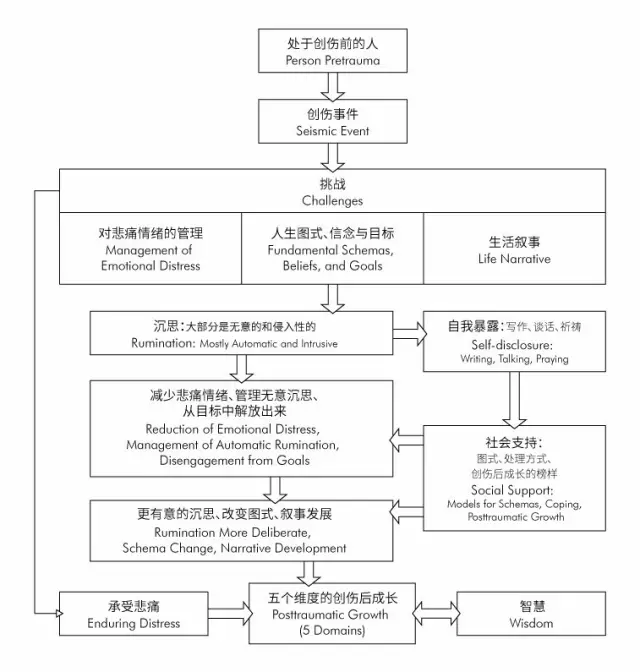

關(guān)于創(chuàng)傷后成長是如何發(fā)生的漏峰,Tedeschi和Calhoun(2014)提出了創(chuàng)傷后成長模型(model of posttraumatic growth)糠悼。如圖所示,創(chuàng)傷后成長的發(fā)生軌跡往往是這樣的:

來源:A Model of Posttraumatic Growth(Tedeschi, 2004). 漢化/隋真

1. 首先浅乔,當個體經(jīng)歷創(chuàng)傷事件后倔喂,我們會在三個方面受到重大的挑戰(zhàn):

在管理悲痛情緒上的挑戰(zhàn),即如何控制和處理自己的極端負面情緒靖苇;

在人生圖式席噩、信念、目標上的挑戰(zhàn),即如何處理自己對世界的基本認識和信念的懷疑悼枢,建立起新的埠忘、更高級的價值觀和目標;(當創(chuàng)傷讓你懷疑人生馒索,你還得想辦法重新樹立對世界的基本認識和信念)莹妒。

在生活敘事上的挑戰(zhàn):如何擺脫痛苦的敘事,建立起新的敘事方法绰上。敘事(narrative)追祈,即我們?nèi)绾沃v述自己的故事,在故事中我們關(guān)注了什么链愉,如何解讀細節(jié)谐创,不僅展示了我們(已經(jīng))是怎樣的人,也同時塑造著我們將成為怎樣的人拦吓。對創(chuàng)傷的敘事寸芦,對象可能是他人(比如在互助組中),也可能是自己(比如寫日記)子敷,但都會逼迫我們?nèi)ブ泵鎰?chuàng)傷事件婆仪,直面對人生意義的追問。

2. 大多數(shù)的個體會進入反復的思考任团,即沉思(rumination)筑落。一開始,沉思大多還是無意的(automatic)穷抹、侵入性的(intrusive)(侵入是指不受你自己控制摸悲、明明不愿意去想?yún)s總是鉆到你腦子里),這些思緒會自動進入我們的腦海获印,使我們不由自主地反復進行和創(chuàng)傷相關(guān)的思考述雾。

在沉思的過程中,有一部分人能夠自己減輕悲痛的情緒兼丰,對被動的沉思過程進行管理玻孟,進入主動、有意的(deliberate)沉思鳍征。還有一部分人黍翎,則會去外界尋求支持。他們會通過溝通艳丛、祈禱等方式來對他人進行自我暴露匣掸,并從其他榜樣人物(比如心理咨詢師)那里獲得關(guān)于如何認知、如何處理的模范學習和支持氮双,獲得生活敘事的新視角碰酝,從而進入主動的沉思织阳。

3. 進入有意的沉思后,個體就能逐步改變認知圖式(即你認識世界的一些基本框架)和敘事方式砰粹,進行新的意義發(fā)現(xiàn)唧躲,從而獲得創(chuàng)傷后成長,并獲得人生智慧(wisdom)敢俭。獲得人生智慧是一個持續(xù)的過程乱孩,它會使我們“不斷地平衡反思與行動,衡量已知與未知纽宇,更能夠接受人生的種種矛盾之處菲组,以更開放的心態(tài)去理解與人類存在相關(guān)的基本問題”。

創(chuàng)傷后成長中的認知策略

Zoellner(2006)認為魁嚼,在“創(chuàng)傷后成長模型”中包含著幾個重要的認知策略庭匆,他們對創(chuàng)傷后成長有著重要的推動作用。

積極的認知重評(Positive cognitive re-appraisal)

積極的認知重評舌肝,指的是用一種更積極的方式去理解產(chǎn)生負性情緒的事件渗骆。它是一種“先行關(guān)注”的情緒調(diào)節(jié)策略,即不要等到對情緒做出反應(yīng)页更,而是在產(chǎn)生和接收情緒的當時硝逐,就對情緒進行重新解釋。

認知重評是讓幸存者感到強大锹嫌、能夠控制和管理艱難情境的最有效策略(Castro, 2016)足蹋。

認知重評的過程包括:當我們遇到一件讓自己感受到負面情緒的事件時,先試著識別自己的負面情緒惯悠,給他們打標簽邻邮,比如“我開始有憤怒的情緒了”或者“我感到非常焦慮”。然后克婶,系統(tǒng)地重新分析這件事對我們個人產(chǎn)生的影響筒严,以新的、樂觀的方式去敘述和評價創(chuàng)傷鸠补,分析它對我們現(xiàn)在和今后的人生的積極意義萝风。

有意的沉思(deliberate rumination):

對于創(chuàng)傷后成長而言嘀掸,有意的沉思指的是“對于意義尋求紫岩、問題解決、回憶和期待的反復思考”(Martin, 1996)睬塌。如前文所說泉蝌,經(jīng)歷創(chuàng)傷事件后,我們往往會先進入無意的沉思揩晴,再進入有意的勋陪、建設(shè)性的沉思贪磺。當有意沉思和積極重評相繼發(fā)生的時候,創(chuàng)傷后成長的程度最高嘶逝。

接受式應(yīng)對(acceptance coping):

在對9·11創(chuàng)傷人群的研究中易颊,使用“接受應(yīng)對”策略,即在應(yīng)對創(chuàng)傷時拄抄,平靜地接受已經(jīng)發(fā)生的創(chuàng)傷事件除搞,接受不能改變的事情,是能夠促進創(chuàng)傷后成長的一項重要策略 (Butler et al., 2005)徽探。相反治东,如果采用防御性應(yīng)對,即對災(zāi)難性事件表現(xiàn)出否認封豆、憤怒缔禾,則不利于個體積極的成長。

追求意義感

2013年發(fā)表于PNAS的研究發(fā)現(xiàn)恢憋,快樂感和意義感往往并不重疊像样,快樂感往往更注重當下和利己,意義感則更長遠和利他鄙荚;并不是快樂感高的人意義感就一定越高掸绞,反之亦然。那些報告負面事件和痛苦掙扎(快樂感較少)的個體耕捞,人生的意義感更強衔掸,他們需要意義感,才得以在逆境中維持信念俺抽,相信自己是在獲得更長遠的敞映、更宏大的人生獎賞。

研究也證明磷斧,如果一個人的意義感(meaningfulness)比較強振愿,他們可能會更好地獲得創(chuàng)傷后成長。在針對脊髓損傷的人群弛饭、喪失孩子的父母的研究中都發(fā)現(xiàn)冕末,如果個體具有較強的意義感(覺得世界是有意義的,正面和負面的經(jīng)歷都是有意義的侣颂,并且愿意去追求意義档桃,認為具有挑戰(zhàn)性的情形也值得為之投入),那么他們就會更好地獲得創(chuàng)傷性成長(Zoellner, 2006)憔晒。

我們曾經(jīng)做過一次互動留言征集藻肄,標題是一個粉絲的留言:“那時候自殺都沒死成,現(xiàn)在的每一天都像是重生高降〕蓿”當時有很多人給我們留下了非常特別的故事锁龙。

讓我印象深刻的是,在讀著這些充滿細節(jié)的故事時沧牧,我發(fā)現(xiàn)故事的主人深知自己的不幸腺拗,但他們從未忘掉那些過去,過去不是用來忘掉的——那些讓你“忘掉過去费赋,就能忘掉傷痛”的勸告永遠是軟弱無力的姐阎。相反,只有那些選擇深刻地記住它們既帜,理解它們的人浦匾,選擇認真地活下去,并且在這個過程中獲得了平靜和力量制私。比起宿命涝填,他們更相信自己。

當時其中一位留言的粉絲畫了一幅小畫揖膜,現(xiàn)在把它送給你們誓沸,所有的“幸存者”:

以上,晚安壹粟。

References:

Affleck, G., Allen, D. A., Tennen, H., McGrade, B. J., & Ratzan, S. (1985). CAUSAL AND CONTROL COGNITIONS IN PARENTS'COPING WITH CHRONICALLY ILL CHILDREN. Journal of Social and Clinical Psychology,3(3), 367.

Aldwin, C. Stress, Coping, and Development. 1994. New York: Guilford.

Antonovsky, A. (1979). Sense of Coherence Scale. Jossey-bass.

Burt, M. R., & Katz, B. L. (1987). Dimensions of recovery from rape focus on growth outcomes. Journal of Interpersonal violence, 2(1), 57-81.

Castro, M. C., Martínez, M. A., & Abarca, X. F. (2016). Deliberate Rumination and Positive Reappraisal as Serial Mediators Between Life Impact and Posttraumatic Growth in Victims of State Terrorism in Chile (1973-1990). Journal of Interpersonal Violence, 0886260516642294.

Cox, H. (2004). Facilitating post traumatic growth.Health and quality of life outcomes, 2(1), 1.

Fretwell, P., & Kiland, T. (2013). Lessons from the Hanoi Hilton: Six Characteristics of High Performance Teams. Naval Institute Press.

Joseph, S., Williams, R., & Yule, W. (1993). Changes in outlook following disaster: The preliminary development of a measure to assess positive and negative responses. Journal of Traumatic Stress, 6(2), 271-279.

Malinak, D. P., Hoyt, M. F., & Patterson, V. (1979). Adults' reactions to the death of a parent: A preliminary study. The American journal of psychiatry.

Martin, L. L., & Tesser, A. (1996). Clarifying our thoughts. Ruminative thought: Advances in social cognition, 9, 189-209.

Michaela Haas, "Bouncing Forward: Transforming Bad Breaks into Breakthroughs," Atria/Enliven, 2015

Taylor, S. E., Lichtman, R. R., & Wood, J. V. (1984). Attributions, beliefs about control, and adjustment to breast cancer. Journal of personality and social psychology, 46(3), 489.

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). " Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence". Psychological inquiry, 15(1), 1-18.

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of traumatic stress, 9(3), 455-471.

Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2012).Posttraumatic growth in clinical practice. Routledge.

Zoellner, T., & Maercker, A. (2006). Posttraumatic growth in clinical psychology—A critical review and introduction of a two component model. Clinical psychology review, 26(5), 626-653.

David Kushner. (2016). Can Trauma Help You Grow? The New Yorker.

題圖來源:123RF圖庫